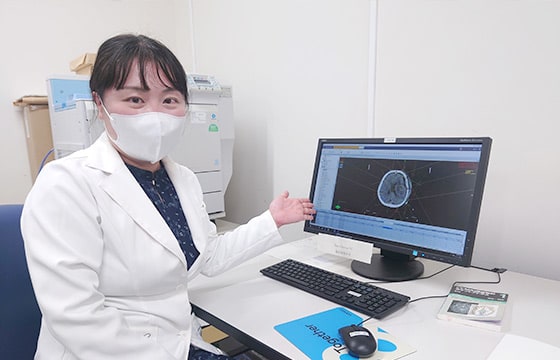

- 岡山大学 学術研究院保健学域 看護学分野 基礎看護学領域

- 近田 藍

京都大学医学部保健学科看護学専攻卒業後、京都大学医学部附属病院に看護師として勤務。2020年京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻博士後期課程修了。2021年博士号取得(人間健康科学)。2020年4月から同大学助教(先端基盤看護科学講座看護倫理学分野)を経て、2024年10月から現職。

出会いと学びが育ててくれる、看護の世界

― 最初の一歩は、「ちょっと気になる」からでも大丈夫 ―

私は大学を卒業後、附属病院の脳神経外科病棟に入職し、脳卒中の超急性期から原発性悪性脳腫瘍(脳のがん)患者さんの終末期まで、さまざまな疾患・背景・年齢の方々のケアに携わってきました。4年間の臨床経験を経て、オーストラリアへワーキングホリデーに行き、現地の医療・介護施設でアシスタントナースとして勤務しました。そこでは、看護師の業務が日本よりも広く委譲されており、アセスメント能力やケアの専門性が強く求められる環境で、日々の実践に深く関われる看護の魅力を実感しました。同時に、日本との職場環境の違いにも驚き、うらやましさを感じたことを今でもよく覚えています。そうした経験から、日本の看護職の働く環境をよりよくしたいという思いが芽生え、大学院に進学しました。ただ、管理職としての実務経験がない自分が職場環境の改善を研究テーマとして深めていくことには限界もあり、試行錯誤する時期が続きました。

一方で、これまでの自分の臨床経験を振り返る中で、日々の業務に追われ、患者さん一人ひとりの気持ちや背景にじっくり寄り添うことができていなかったのではないか、という反省の思いも強くなっていきました。脳腫瘍の患者さんとは、新卒の頃から臨床でたびたび関わっていましたが、そのときは病状の急な変化やご家族の戸惑いに向き合いながらも、「この人が本当はどう思っているのか」「どうしたいと思っているのか」といった気持ちに、きちんと向き合えていなかったように思います。

大学院で看護理論や生命倫理、研究手法を学び直す中で、あらためて患者さんの声や思いに丁寧に耳を傾ける姿勢の大切さに気づかされました。脳腫瘍患者さんが病気の進行に伴って意識が低下し、身体の自由を失っていく中で、療養の場所やケアの方針がご家族の介護力や支援状況に左右される場面を目の当たりにし、「患者さんの思いや希望は、本当に尊重されていたのだろうか?」という問いが私の中に芽生えました。

そうした背景から、「人生会議(advance care

planning:ACP)」──もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組(厚生労働省)──への関心が高まり、研究をスタートさせました。当初は脳腫瘍の患者さんを対象としたACP支援の研究から始まりましたが、現在は他のがんや慢性疾患など、重い病いを持つ患者さんの意思決定支援や、緩和ケア・支持療法全般に研究の領域を広げています。医師が大半を占める脳腫瘍学会でも、数少ない看護師としてACPの普及啓発に関わりつつ、多職種・多文化と協働した視点から支援モデルの構築に取り組んでいます。

こうした研究活動を通じて、自分自身の看護観や倫理観が少しずつ深まり、現場での関わり方を問い直すようになりました。そして今、それは私の教育活動にもつながっています。

教育の場では、学生が「自ら考える力」を育てられるよう、シミュレーションやグループワークを活用し、実践に近い形で“考える看護”を体験できる授業づくりを心がけています。授業では、「この人にとって何が大切か?」という視点を育てられるよう、学生が患者さんやご家族の状況を自分のこととして想像できるような問いかけや、実際のエピソードの共有を通して、一緒に考える時間を大切にしています。

これまで私のキャリアについてお話してきましたが、正直、大学に進学した当初は、ここまで看護の世界にどっぷり浸かり、看護教員になるとはまったく想像していませんでした。私は、大学入試がうまくいかなかったことをきっかけにこの道に進みましたが、臨床の現場で出会った患者さんたちや、大学院で出会えた素晴らしい指導者の先生方とのご縁が、少しずつ私を看護の世界に目覚めさせてくれました。そして、そうした出会いの積み重ねによって、今の私があります。

だからこそ今、「自分が看護なんて…」と思っている人にも伝えたいです。

最初の動機がどんなものであっても、看護の世界は、あなたの人生を豊かにしてくれる出会いと学びにあふれています。看護に進んだきっかけが、立派な志や夢でなくても、まったく問題ありません。

もし少しでも興味があるなら、その気持ちを大切に、ぜひ一歩を踏み出してみてください。